下酒菜里的浮世悲欢:居酒屋与现代日本的诞生

“周末下班后一起去喝一杯?”是很多人熟悉的生活方式。坐在人气逐渐升腾的小酒馆,随着飘香的烧鸟与啤酒的泡沫,随着对面的朋友从满脸倦容到漾出笑意。一周的疲惫似乎一扫而光,小小一间酒馆,既是现代人的避难所,也是告解室。似乎逃离了办公室的人生才是真正的人生,业绩、报表、升迁与人事斗争,在这角落的小天地中又算得了什么?

这种欢乐不仅属于我们,百年前的古人,在物资匮乏的年代,一杯浊酒与两碟下酒菜也许是人生中为数不多的欢愉。同样,如今作为日本文化符号和公共形象的居酒屋,也见证了日本向现代文明探索与跃进的步伐。从等级森严的身份之别,到今天全民狂欢的场所,金枪鱼、烧鸟、汤豆腐和翻煮芋头也开始飞入寻常百姓家。在酒酣耳热之际,从居酒屋中,我们可以回望流动的日本文化,也可以看见在大都市的灯红酒绿下,作为“底层”存在的日本国民性。

在日本疫情期间所发生的诸多新闻中,有一条格外让人哭笑不得。2021年4月—也即第三次所谓“蔓延防止期间”生效时—东京都政府按照人口等数据划定了部分下属自治体成为重点实施区域。区域内的餐饮业只能营业到晚上8点,而区域外则可以再延长。在此背景下,位于城市西郊属于Jr东日本公司中央线的三鹰站突然成为舆论焦点。该车站的北出口位于重点区域的武藏野市,而南口则归属非重点的三鹰市。据说在一定时期内,不少常去北口居酒屋的顾客一到点就立刻拿起家当“南迁”。其实严格按照规定来说,南口的店也只能营业到9点且酒类提供也受限。可仅仅是这一个小时的欢乐就能左右人们的行动模式。从这条新闻中我们也能读出日本人对于以居酒屋等代表的“外食”的热爱。

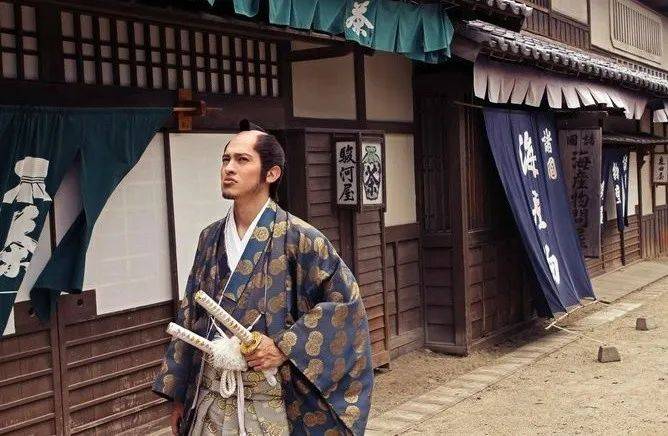

日本浮世绘中的居酒屋

事实上,日本舆论对于居酒屋和相关场所的讨论贯穿了整个疫情期间。从最开始这些“夜间场所”被视为传播病毒的洪水猛兽到后来各方争论如何更公平地分配餐饮业的休业补偿金。疫情这一特殊状况像是给居酒屋打上了一个现象学式的括号,让大家重新审视起这一早已融入日常生活中的理所当然般的存在。

日式居酒屋:庶民的起源

和世界上的许多地方一样,考古记录证明了日本人对于酒类的饮用至少从纪元前就已经开始。而到了文字和编史更发达的7、8世纪,关于饮酒的记录更是随处可见。比如797年的《续日本纪》里就有关于皇族在喝醉后伤人并被处罚的章节。同样重要的还有行政机构对于酒税征收的各色规定。这些关于饮酒的文字非常明显的具有阶层偏向性。因为根据811年的法条规定,庶民只可以在祭典等特定时刻才被允许消费酒类。从而,饮酒背后的政治和社会意涵在这个时间点就已经凸显。

酒类生产的扩大和居酒屋的最终诞生都要等到江户时代。因为稳定的政治环境,德川幕府的统治中心江户城在18世纪上半叶人口就达到了100万。人口和经济的增长又直接鼓励了餐饮—特别是在家庭场景之外的“外食”—产业的成长。对于居酒屋的由来向来存在多种说法,其中最主要的一种认为它脱胎于专门卖酒的酒商。这种理论从词源学上来说也相当合理:本来专供顾客打酒回家的商店(“酒屋”)开始有人停留(“居”)了。而他们停留的目的无疑是就着店家制作的简餐抢先一步畅饮杜康。学者饭野亮一在其著作《居酒屋的诞生》中就追溯了这一历史。他指出居酒屋一词正式出现在18世纪中期。很快在1783年的一份城市商业调查书中,“居酒屋”就作为一个分类得以呈现(虽然它在最终统计中仍和酒铺合计)。在另一份19世纪初的调查里,江户城的居酒屋数更上升到了1808间,占到全体饮食和娱乐店铺的23.8%。居酒屋在仅仅半个世纪的时间内就从诞生到爆发式增长。其背后一个重要原因在于江户城不自然的男女比例。出于军事和建设的目的,城里男性人口要远大于女性。1721年的一份调查甚至显示男女比接近2:1。在男性所享有的收入和消费自由明显大于女性的封建时代,正是他们为江户城居酒屋的发展注入了源源不断的动力。

江户时代的居酒屋

另一方面,饭野的研究提到居酒屋的发展其实也受到不少限制。彼时生产一升酒差不多需要同样量的粮食。由此,酒业被试图保障粮食供应的当局严格监控。大到彻底的禁酒令,小到只允许特定商家贩卖等政策不时被推出。从19世纪开始,江户城内包括居酒屋在内的饮食店也被限制在不能超过6000家。但饭野同样指出,在庶民文化十分发达的江户“公”的权力其实并不能完全控制和挤压“私”的领域。百姓的钻空子、寻租又或是当局的睁一只眼闭一只眼都让居酒屋的发展势头一直保持了下去(由此来看三鹰站饕客们的“游击战”也不是太阳下的新鲜事了)。在此期间,我们还能发现许多时至今日仍然存在的商业手法。比如江户时就有饮料和食物全都一个价格的居酒屋(今天日本最大的均价“319円”居酒屋连锁“鸟贵族”则诞生于1985年)。而专供低收入族群的站式酒吧(日语里的“立ち飲み”)和专供收入上层的包厢雅座等市场分层在江户时代也已经成熟。

居酒屋的现代化:平等与格差

伴随着明治维新,日本的居酒屋也迎来了现代化和西洋化。在“文明开化”的旗帜之下,包括啤酒在内的洋酒开始进入日本的城市。1899年,“惠比寿啤酒礼堂”在银座开始营业。“啤酒礼堂”(日语:ビアホール)一词是典型的“和制英语”,它由单词Beer和Hall结合而成。其中的顾客不仅享用来自西方的餐饮,更重要的是他们的衣着、谈吐也需要遵守一套和江户居酒屋不尽相同的符号体系。但日本现代化的一个特点就是和与洋的共存。西式酒吧从来没有完全替代本土的饮酒传统。在充满现代餐厅的银座的后街小巷里,江户时代的居酒屋和大排档仍然充满生机。不少顾客同时光顾两者,并不厚此薄彼。相比之下,给酒业造成更大冲击的无疑是日本发动的战争。1939年,日本国内的啤酒产量达到了一个巅峰值。但很快,“大决战”的相关政策让许多居酒屋和啤酒礼堂不得不关门。取而代之的是一些由当局统一配给的“国民酒场”。专注居酒屋现代史的学者桥本健二认为公营的居酒屋等政策从客观上说促进了饮酒的“平等化”。而同时进行的酒类配给也让这些仍然带有外来色彩的消费品在更大范围内进入普通日本人的生活。但桥本自然也没有否认这种特殊环境给传统居酒屋和与它相关的庶民文化带来的巨大破坏。事实上,正是从战争中艰难保留下来的民间力量才支撑起了居酒屋在战后复兴的第一步。

《居酒屋的诞生》作者:(日)饭野亮一 译者:王晓婷 版本:上海人民出版社 2022年1月

1945年之后的居酒屋不管从形式还是内容上都可谓从“废墟”中走出来。一方面,这些商店大都建在主要车站前的空地上。这些空间本来是战时国家强行设置的不允许任何建物的防空地带,而战后的黑市却很快占领了这些被荒废的场所。居酒屋自然是其诸多非法摊位中的一员。另一方面,在物资极度缺乏的战后,居酒屋能提供的餐饮也大多属于“捡漏”的性质。从武器用剩的燃料中提取酒精是当时盛行的一个方法。但因为不成熟的技术,在一段时间内包括占领军在内的酒类中毒新闻频发。居酒屋产业也和日本的总体经济一样从20世纪50年代才开始了再次“腾飞”。在战争刚结束的年份,清酒和啤酒的产量分别是战前巅峰的七分之一和三分之一。而到了1953年,日本酒类的出产总量就到了123万升,超越了战前。同时,包括威士忌,日本蒸馏酒(日语:焼酎)等更多种多样的酒类和饮用方式也陆续在战后社会展开。

日剧《异世界居酒屋阿信》

对于战后的居酒屋来说,一个非常重要的发展是连锁店的诞生。和江户时代开始的私人经营小店不同,这些由大资本支撑的店铺无疑开创出了一种关于外食的新模式。上述的桥本教授在著作《居酒屋的战后史》里把1969年由饭田保创立的连锁店“天狗”视为一个起点。他指出虽然在天狗之前就有规模化的居酒屋诞生,但是饭田是第一个把“中央厨房”的模式推广到集团旗下全部分店的人。这最大程度保证了饮食的质量和服务的速度。此后,该集团于1972年开始的店铺又把日式中华料理和“洋食”(指炸猪排、那不勒斯意面等“日式西餐”)融入了菜单并大受欢迎。这也为居酒屋不只提供配合清酒的日料小菜而成为全方位的饮食店打下了真正的基础。

作为一个社会学家,桥本教授在关注居酒屋战后史的时候同时也在关注日本社会自身的变迁。特别是,他在书中引用了各类数据阐释了日本是如何从一个全民中产的饮酒国越来越向一个阶层分化的饮酒国变化的。以啤酒为例,如果把所有日本人口按照年收入划分成五个组合的话,在1969年收入最高的人口组所消费的啤酒量是最低组的1.68倍。随着经济这块“饼”被做大后,消费的差距也随之变小。1974年这一数值变成了1.25,1979年更是进一步降到1.24。可是在日本经济泡沫破裂以及新自由主义的政策被不断推出后,这一数值在2009年飙升到了1.72,甚至超越了经济复兴初期。和消费量这个直接数据相比,另一个更为隐秘的不公平则体现在酒税之上。根据作者写作时的数据,日本一升啤酒的税额在123.25日元,而一升红酒的税额则是80日元。但是相较之下红酒更受收入较高阶层的欢迎。换句话说,日本的酒税除了和其他发达国家相比非常高之外,更在某种程度上处于一种“逆进”的状态。桥本批判这无疑加深了民众在酒类消费上的格差。“格差”这一描述社会经济地位不平等的日语汉字曾在2005年获得流行语大赏。也正是在世纪之交,随着日本经济泡沫的消解,酒精的“泡沫”也慢慢从低收入群体的日常餐桌上消退。

疫情之下:多元化的居酒屋

如开头所言,疫情给居酒屋和整个外食产业带来了各式影响。在让人们无法享乐和让商家遭受亏算的同时,它更是直接或间接地改变了长期以来形成的各种文化。日本生命保险公司于去年底推出的一项调查显示,有61.9%的受访者表示在下班后和公司同僚们的饮酒会是“不必要”的。这一数字不仅超过了认为“必要”派的快一倍,该结果也是这项调查开始以来首次出现负面回答超过正面。这些酒会在日语里被称为“nommunication”,它由喝的日文动词“飲み”(nomi)加上“交流”的英语(communication)所组成。该活动长期以来被刻板印象式地认为是日本职场不可或缺的环节。但即使这样,它看起来也逃不过疫情的冲击。可回过头来说,正如一些日本评论家们指出的,其实我们无法确定到底是因为疫情反对酒会的人增多了还是本来就反对它的人终于有正当的理由可以拒绝了。毕竟在下班时间还要恭维上司和应对同事在不少人看来无疑等同没有补贴的加班。

京都鸭川岸边的居酒屋在疫情后恢复了室外营业

同样的逻辑我们也能扩展到“酒会”的发生场所即居酒屋本身。因为疫情受到打击的居酒屋也早在新冠之前就已经经历着结构性的改变。桥本教授在书中提到2000年日本定期消费酒类的人数约占全人口的27%,但十年后这个数字就降到了20.2%。全国居酒屋的数量也从2004年的15余万间下降到了2014年的12余万。另一个有趣的数字是包括居酒屋店主在内的服务产业经营者约有38.3%为60岁以上,27.3%甚至超过了70岁。由此,日本的老龄化在居酒屋行业也正在发生。

但在这样的大背景下,我们也能发现不少可能给行业带来希望的新元素。首先,在饮酒人数总体势头减少的情况下有一个组别的人口却在诸多相关的统计中出现了逆增长的态势:30岁以下的年轻女性。桥本在分析明治时期的居酒屋时曾经提到现代政府的一个基本原则是禁止私人酿酒。而在私领域的这种生产行为曾经是在公领域的酒家受到排挤的女性少有的几个可以享受酒类的机会。换句话说,和其他许多现代化项目一样,酒类生产和消费的发展也以对女性的排除作为一个间接的前提。从战后特别是上世纪70年代有更多女性进入职场,她们对酒的消费才成为一个更为严肃的,被大家认知的话题。在疫情之前,基本上所有的居酒屋连锁都有针对这一群体而推出的宣传活动。比如许多商家都有特殊的“女子会”套餐。它可以让女性们在一个更为自由和安全的环境中享受餐饮。可以想见在疫情过去后这个曾经被男性霸占的行业仍然会有更多女性消费者积极融入。

漫画《孤独的美食家》

另一个值得观察的地方是大众媒体对于居酒屋的刻画。在过去很长一段时间只要谈到代表性的日本料理,几乎所有人都会想到寿司。但在近几年,以居酒屋为典型的更为“下里巴人”的饮食文化逐渐成为了日本新的符号。比如漫画/电视剧《孤独的美食家》。虽然主角被设定成不喝酒但他去的餐厅有许多都是传统的居酒屋。更不用说原作者在电视剧的结尾每次都会出场并畅饮。再比如在亚洲范围都享有人气的《深夜食堂》。在新宿巷子的破烂小店却能成为所有顾客的归宿。从中我们能发现的是一种对于“怀旧”氛围的塑造。更进一步说,这种怀旧又有着非常特殊的对过去的指向。《深夜食堂》的主人公们大都是在东京打拼的夜归人,但他们所怀念的不再是他们父辈已经失去的农村,而是自己曾经长大的旧时的都市。这种在都市中发生的对于都市的怀旧才是该剧集让人耳目一新的一个原因。也只有在这样的前提下居酒屋才能取代大家族变成经历了个人主义洗礼后的失意者们愿意回去的“老家”。对于也差不多开始类似进程的其他亚洲观众们来说,这种情愫自然也非常容易理解。

位于东京涩谷车站周边的老字号居酒屋竹本店

值得一提的是,虽然《深夜食堂》的电视剧大多是在室内搭建的摄影棚中拍摄完成的,但在东京等城市中也确实还能找到类似的地点。比如新宿西口的“回忆横丁”和歌舞伎町附近的“黄金街”。其中鳞次栉比的(消防上甚至存疑的)居酒屋也是从上文提到的战后黑市发展而来。但在保护私有制的战后法律的支持下,它们在成为“钉子户”的同时也变成了日本文化新的代表。

不少日本媒体报道,相比于疫情前对市中心现代连锁店的青睐,现在的日本消费者似乎越来越喜欢自己住家附近更简单的居酒屋。在这些通常面积不大的“夫妻老婆店”里不管是经营者还是顾客之间都存在着超越交易之上的一丝熟悉和温情。这或许是在“前新冠”生活也开始变得令人怀念的当下日式居酒屋一个新的发展趋势。

本文为独家原创内容。作者:黄秋源;编辑:袁春希;校对:杨许丽。题图素材来自电视剧《深夜食堂》(剧照)未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。